期中考试后布置学生作了一个反思,仔细看了孩子们所写的材料,可圈可点,对自己的教学也有启示,作些摘录如下:

一、归因思考:

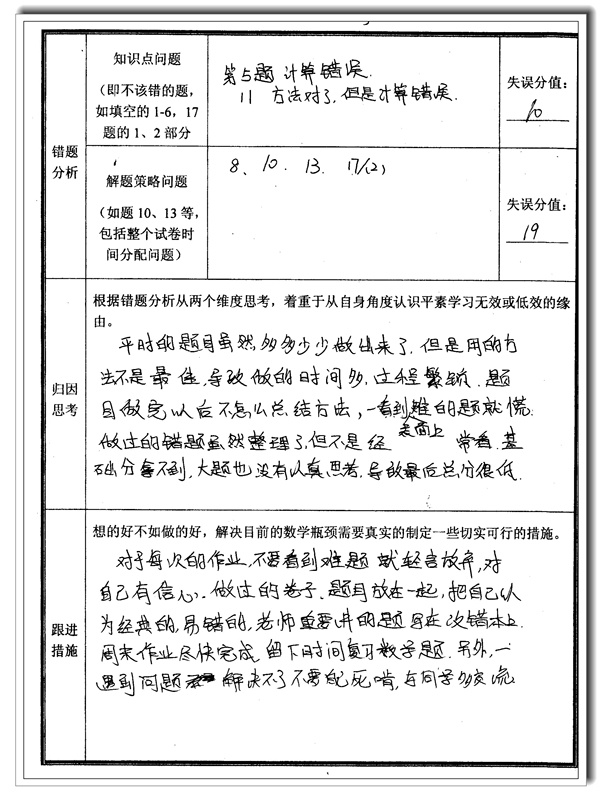

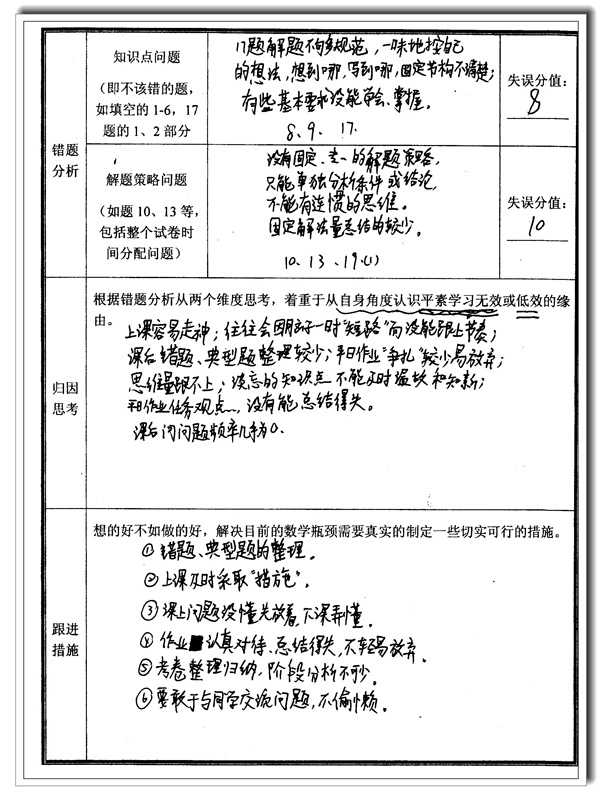

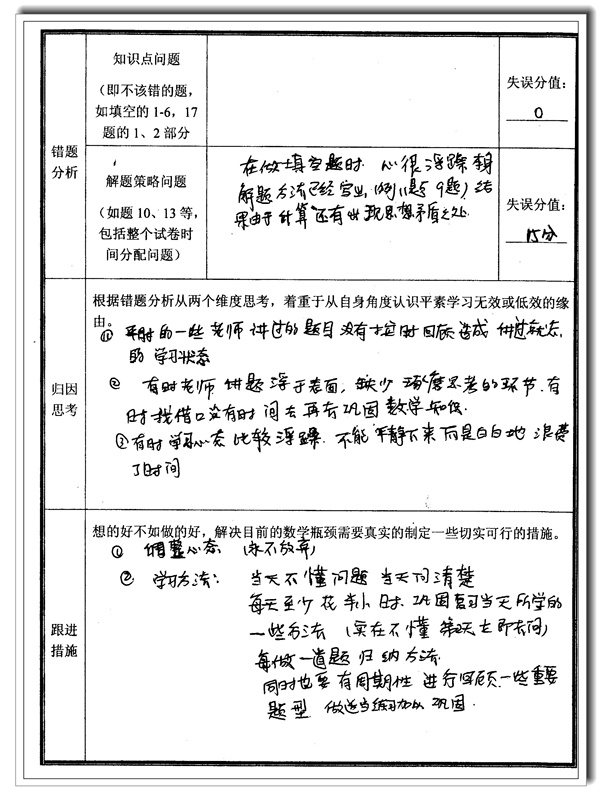

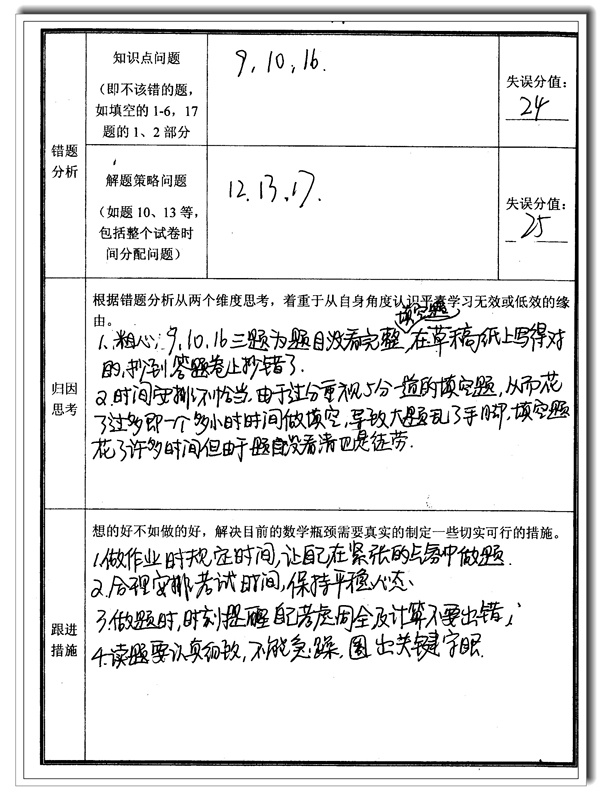

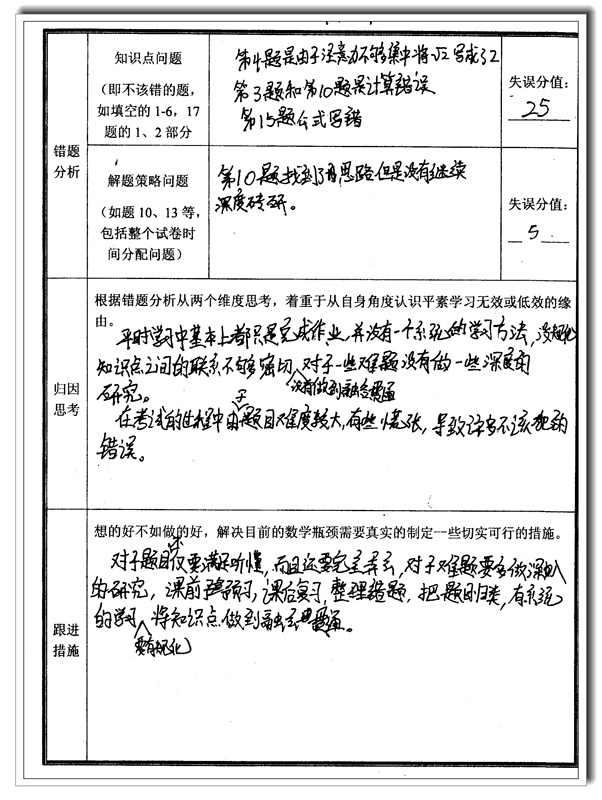

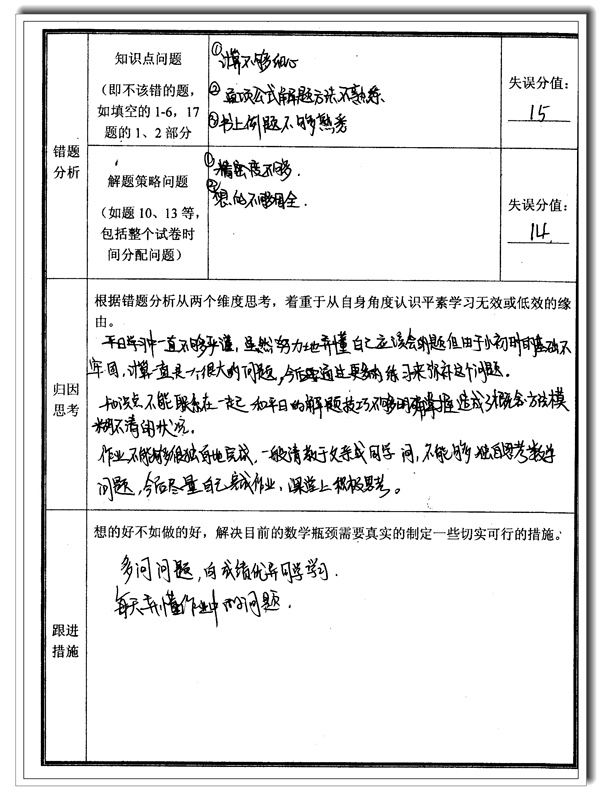

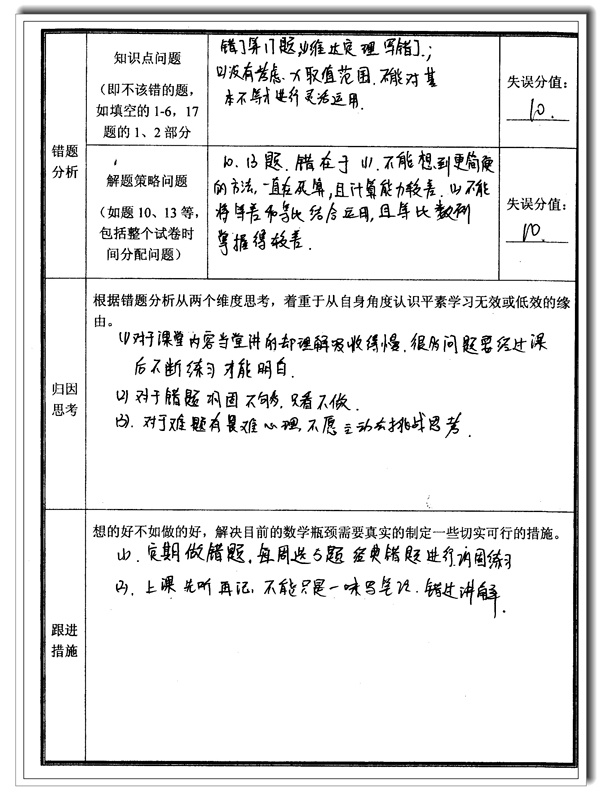

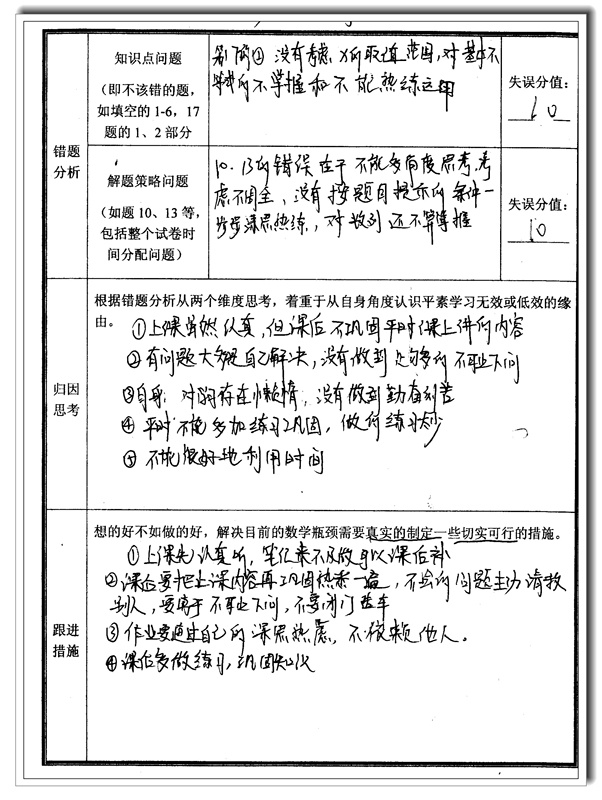

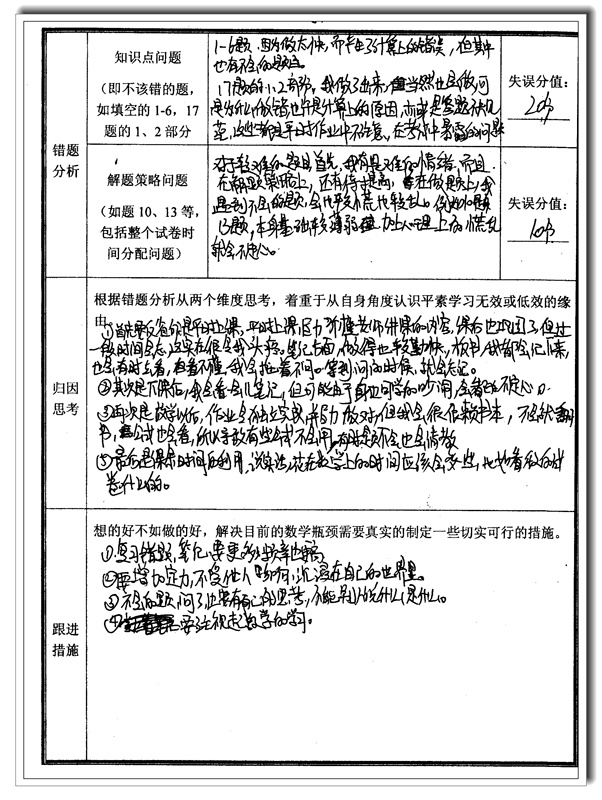

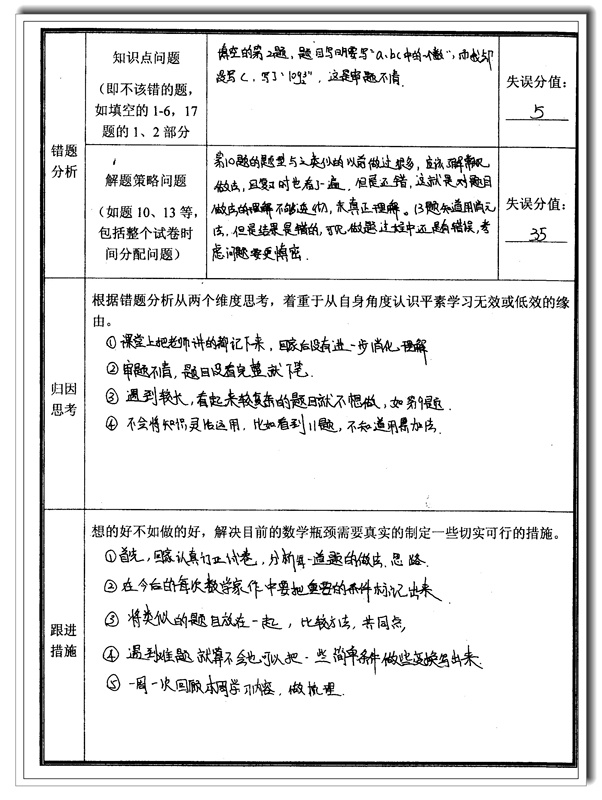

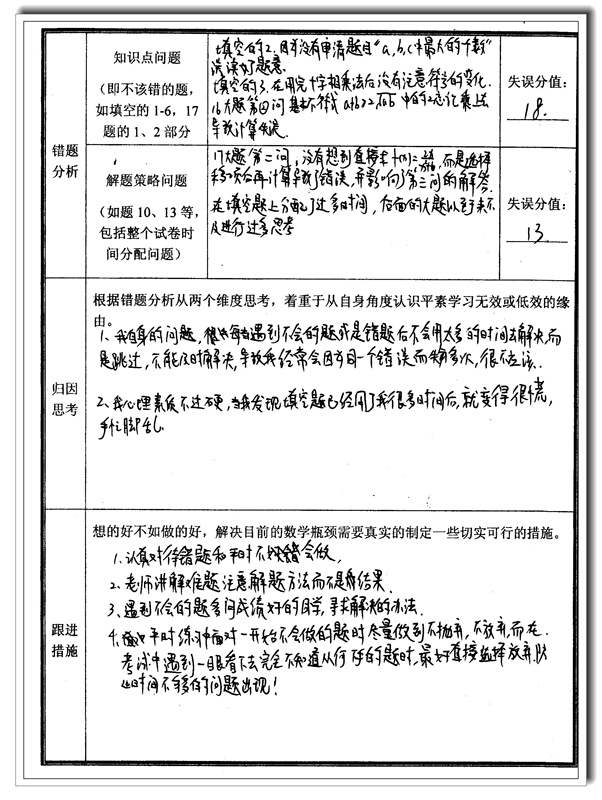

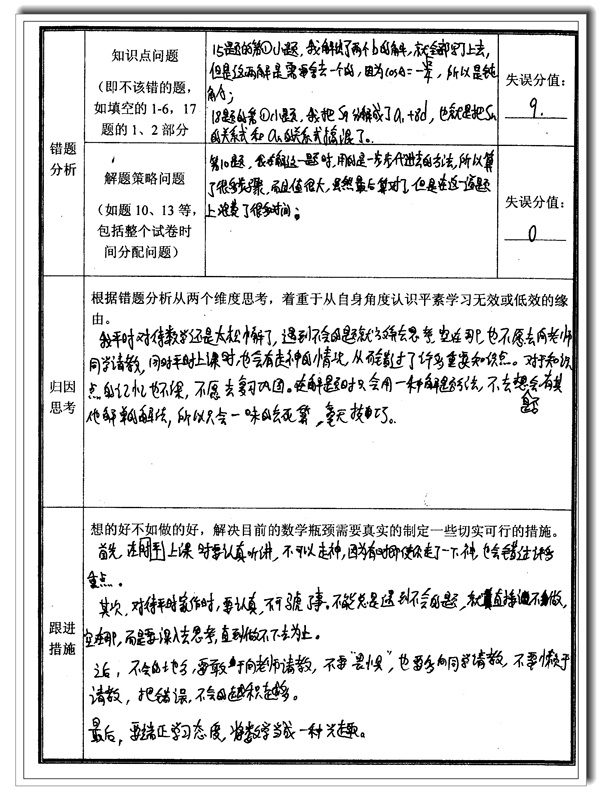

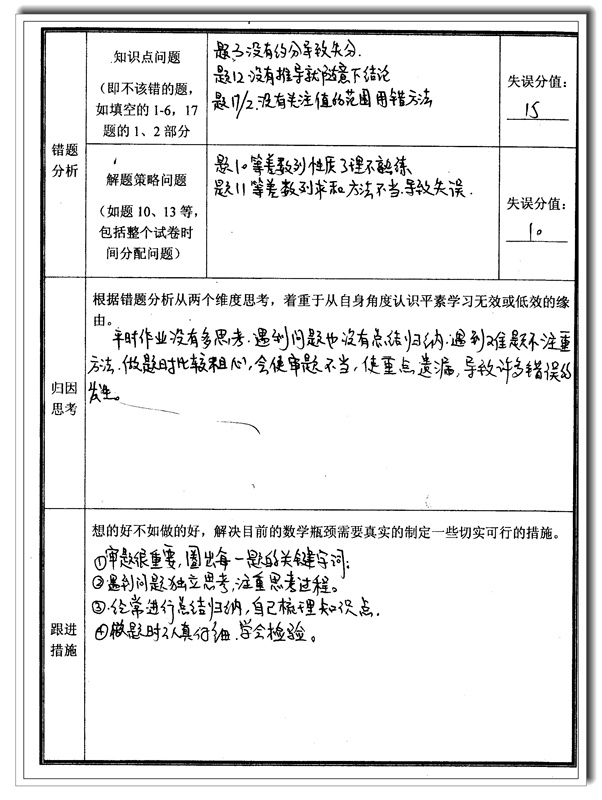

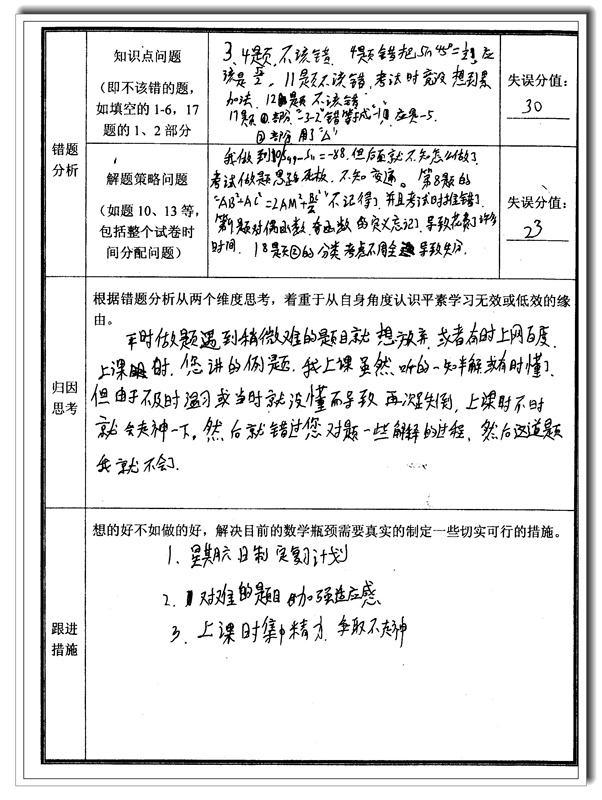

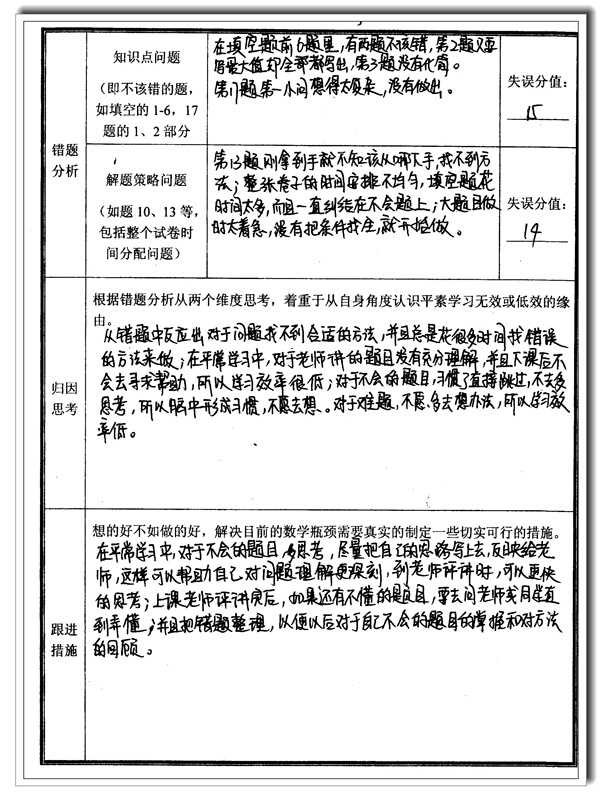

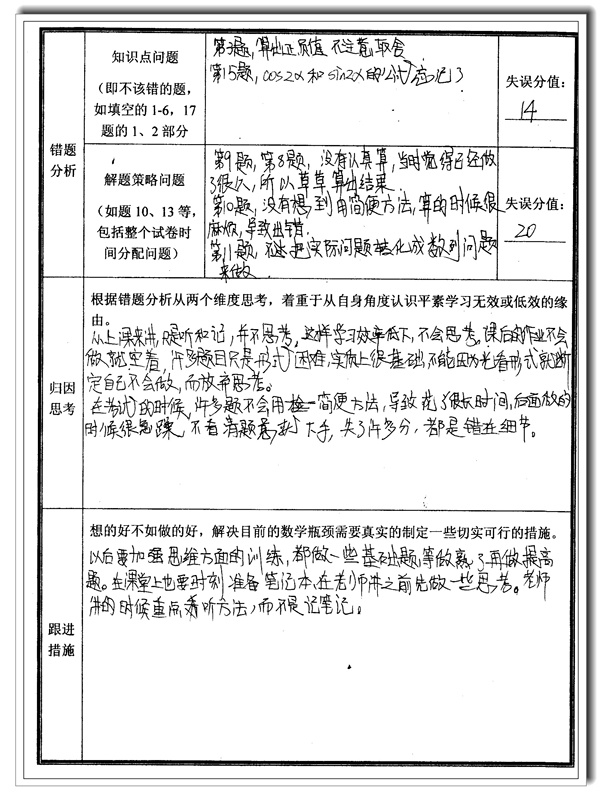

1、考试时心理素质不好,时间分配不尽合理,解题策略少章法

学生反映:考试时时间安排不恰当,填空题费时过多,导致大题乱了手脚;考试心理素质不过硬,当填空题用时过多时就手忙脚乱;考试时看到题目字一多,扫一眼就感觉难的题目会慌神;题目没看完整,填空题在草稿纸上写对抄到卷面上却出现错误;解题时只会用一种解题方法,一味的去死算,毫无技巧可言,不去想是否会有其他简单解法。

教师解读:要想在考试中将自己的水平得到恰如其分的表达,需要在平时学习中精益求精,首先得限时作业,集中注意力,只有“将练习当考试”才能有“将考试当练习”,从而从容应对;同时在夯实基础的前提下,多一些思考多一些追问,不就题论题,充分展现和暴露自己的思维过程,尤其得注重条件和结论的联立和比对,“上下求索”中寻求切入点,完整的的解题过程为:认真审题→表征→化归→运算求解→回顾思考。

2、作业任务观念重,没有充分暴露思维过程

学生反映:平时作业效率低,没有及时巩固当天所学新知识,直接写作业,遇上不会的会跳过;平时做作业碰到稍微难一点的就感觉自己做不好肯定不会,没有钻研精神;平时做题只满足于做出来,即使所用方法过程繁琐,而且做题后不总结方法;做完作业不愿做更加深入的思考;平日作业“挣扎”较少易放弃,作业任务观点,不能及时总结得失;平时学习基本上只是完成作业,没有理清知识点之间的内在联系,没做到融汇贯通,遇到难题缺少深入一些的研究;作业时缺少独立思考的习惯,一有问题就请教于父亲或同学;平时学习不够严谨,虽然努力地弄懂自己应该会的题,但囿于小初时的基础不牢固,计算成了过不去的坎;对于不会的题习惯了直接跳过;课后作业很依赖书本,不会就翻书,包括公式,直接导致公式的掌握慢同学很多。

教师解读:作业的价值不仅在于巩固,还在于暴露学习中可能存在的问题,尤其是概念理解的偏差,这是问题解决的第一步,充分的暴露才能真正的解决,因此作业时尤其要强调独立思考;课堂教学的时效性,决定了教学的起点不是从头开始,而是建立在同学们课前思考的基础之上的,这样课堂的着眼点在于帮助解决难以解决的问题,如果提前准备的第一步没能准备好必然出现上课脱节的状况。

3、课堂学习更多的满足于听和记,思维碰撞不够,课堂投入和参与不够

学生反映:上课易走神,往往会因脑子一时“短路”而跟不上节奏;听老师讲解时浮于表面,缺少琢磨思考的环节,有时找借口没有时间再去巩固;上课虽然记笔记比较勤快,老师的板书我都会记下来,有时也会去看,但看不懂的我会拖着不问,等到想问的时候已经忘记了;平时上课时有走神的情况,错过了许多重要知识点;上课时只是听和记不作更多的思考,导致学习效率低下;

教师解读:数学学科的价值在于教会我们如何思考,如化归、换元、分析法等,因此数学课堂理应成为师生思维碰撞的场所,但有时候我们却自觉不自觉地将重心放在了数学知识(只是载体)和记忆背诵上,方法不对路直接导致学习效率低下;在此过程中需要学会比对(自己的做法和老师、同学的解法)需要取长补短需要细致剖析,于是要求我们能够沉淀一些经典的例题一些经典的解题策略选择,而不单单是熟能生巧的事,否则我们就丧失了飞的冲动(只能在地上爬,甚或连滚带爬)。

4、课后复习、梳理工作做的不够

学生反映:平时老师讲过的题目没有及时回顾造成“讲过就忘”的状态;下课后我会看一会儿笔记,但教室里比较闹其实复习时不定心;课后错题、典型题整理较少;每当遇到不会做的题或错题不会用太多的时间去解决而是轻易跳过,不能及时解决导致同样的错误会多次呈现;面对问题没有仔细琢磨合适的解题方案,总是花很多时间用错误的方法来做;对待数学还是太过松懈,遇到不会做的题更多的情况是放弃思考,宁可空在那也不愿去向老师或同学请教。

教师解读:陆游说过,“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”,一方面我们的错误不是靠一遍纠错就能得到解决的(需要一定的反复,而且是理解的基础上),况且艾宾浩斯的遗忘曲线告诉我们,避免遗忘的最好的方式是及时复习巩固;另一方面有些问题或许听听是有点感觉的,但如果不能及时跟进我们就只能陷入“听着激动难见行动”的怪圈,而且方法规律往往是隐藏在具体题目中的,需要经常作归纳梳理,方能形成真正的方法和能力。

二、跟进措施:

1、养成良好的作业习惯

学生反映:回去做作业前先复习一下上课所学内容,避免做作业时重复性翻书;读题细致不急躁,圈出关键字眼;在作业时养成将重要条件标记的习惯;遇到难题即使不会也要将一些简单条件作些变换写出来;平时练习时对一开始不会做的题尽量做到不放弃,考试时遇到一眼看上去完全不知道从何下手的题时最好直接选择放弃,避免时间不够的问题再次出现;

心理暗示,遇到难题不慌,尽自己最大限度把能想出来的尽可能想出来,培养自己独立思考问题的能力;多些钻研精神,对于不会做的题多作思考,尽量将解题思路加以表现,可帮助自己更加深刻的理解问题。

教师解读:夯实基础的重要一条是形成规范,尤其是基本题要不厌其“烦”,通过做题达到熟练应用知识的目的;同时将课堂中提及的解题策略自觉的应用于个人的自我操作中,因为策略性知识不是教会的,而是用会的。

2、提升课堂的学习效率

学生反映:上课认真听,弄懂才是最重要的;针对上课走神、瞌睡现象及时采取“措施”;

上课先听再记,不能只是一味记笔记,而错过听老师讲解的机会;听老师讲解时注意解题方法而不是只注重结果。

教师解读:数学课堂需要将草稿纸和笔放在显著的位置,一旦有想法便可去操作,这样完全可以将原来“记”的过程变更为“做”的过程,将“听”的行为变为“思”的要求;课堂中出现短暂的走神、瞌睡现象是正常的,关键是及时将游离状况得到遏制,其中个体的主动性又显得尤为重要。

3、多做复习和梳理,不耻下问多交流

学生反映:端正学习态度,将数学学习当作一种兴趣;遇到问题解决不了的不要自己死啃,而是与同学多作交流;当天不懂的问题当天问清楚;不会的地方,要敢于向老师请教,不要“畏惧”,多与同学交流,避免错误越积越多的情况出现;每天至少半小时巩固当天所学方法;将类似的题目放在一起作比较,以梳理解题规律提炼共同解法;多做整理归纳,阶段分析不可少;准备好错题本,将自以为经典的、易错的、老师重点讲解的加以整理;有周期性的进行回顾一些重要题型,并辅之以练习加以巩固;定期做错题,每周选5道经典错题进行巩固练习;

教师解读:学问两个字告诉我们需要边学边问,而同学的含义即源于共同学习,课前作业需独立,课后订正必交流;我们需要营造勤学好问的良好氛围,而课间10分钟或许我们可以大有作为。